近日,南京信息工程大学生态与应用气象学院2023级环境生态学专业博士生杨王挺和导师沈李东教授等在甲烷相关微生物过程温度敏感性方面的研究中取得重要进展,研究以“Methane production is more sensitive to temperature increase than aerobic and anaerobic methane oxidation in Chinese paddy soils”为题,发表于环境科学1区TOP期刊《Environmental Science & Technology》。该研究揭示了在我国大陆尺度下,甲烷产生的温度敏感性显著高于甲烷好氧与厌氧氧化,这进一步揭示了全球变暖背景下,稻田生态系统的甲烷排放源作用将越发凸显。

成果简介:

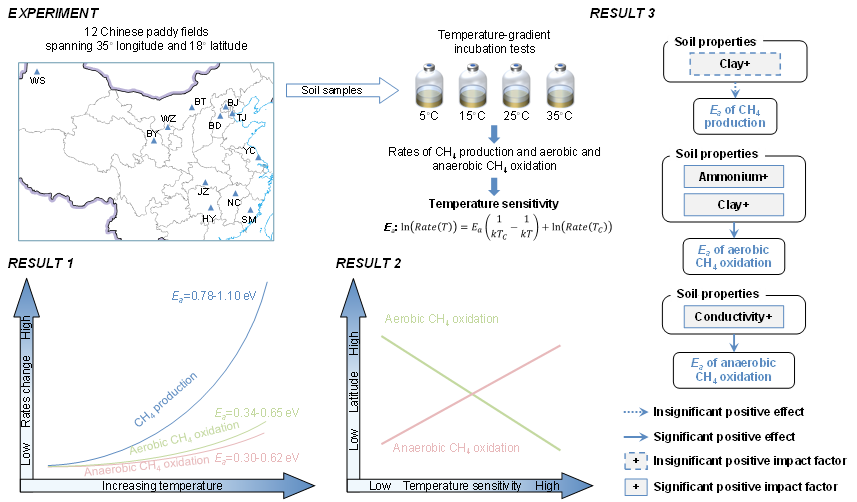

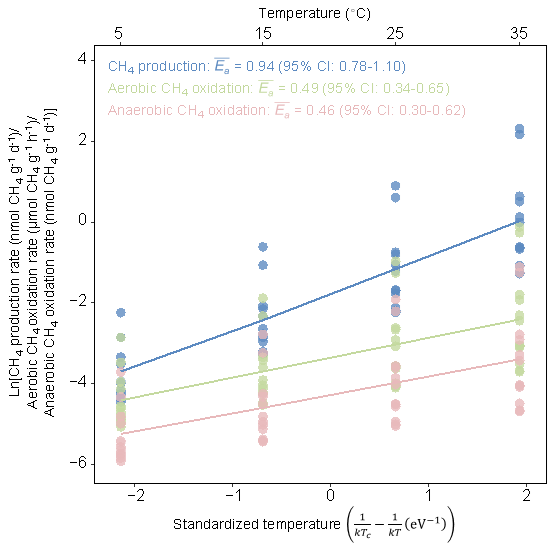

稻田是大气重要的甲烷排放源之一。比较甲烷产生与氧化过程间的温度敏感性差异,对于了解甲烷排放与气候变暖之间的反馈机制至关重要。据此,本文对我国12块横跨35°经度和18°纬度的稻田土壤进行研究,在实验室内进行控制温度梯度(5、15、25和35°C)培养实验,以分析甲烷产生、好氧和厌氧甲烷氧化活性随温度升高的变化情况(图1)。研究发现,甲烷产生(Ea(活化能) = 0.94 eV,95%CI = 0.78-1.10 eV)、好氧(Ea = 0.49 eV,95%CI = 0.34-0.65 eV)和厌氧(Ea = 0.46 eV,95%CI = 0.30-0.62 eV)甲烷氧化的温度敏感性在我国稻田中表现出显著的空间异质性。此外,好氧和厌氧甲烷氧化的Ea分别与纬度呈显著正相关和负相关,而甲烷产生的Ea与纬度无显著相关性。甲烷产生温度敏感性受土壤理化性质的影响不大,而甲烷好氧氧化温度敏感性主要受到铵根浓度和黏粒含量的影响,厌氧氧化主要受电导率的影响。

图1 论文图文摘要

值得注意的是,通过线性混合效应模型有效排除采样点间相关性后发现,在大陆尺度上甲烷产生比好氧和厌氧甲烷氧化对温度升高更敏感(图2)。此外,在不同的共享社会经济路径(Shared Socioeconomic Pathways, SSP)情景下进行预测,结果均显示到2100年,在我国的纬度范围内,甲烷产生潜势的预期增长幅度将超过好氧和厌氧甲烷氧化(图3)。

图2 大陆尺度上甲烷产生、好氧和厌氧甲烷氧化对温度变化的响应情况

图3 年平均温度(MAT)与当地MAT水平下甲烷相关微生物过程活性之间的指数关系(a);以及在SSP 126(b)和SSP 585(c)情景下,2100年稻田甲烷产生、好氧和厌氧甲烷氧化活性的预计增长情况。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.4c04494

作者简介:

南京信息工程大学生态与应用气象学院“土壤生态学”团队首席沈李东教授和福建师范大学地理科学学院王维奇研究员为本文共同通讯作者,我校环境生态学专业2023级博士生杨王挺为第一作者。参与该研究工作的还有我校Evgenios Agathokleous教授和吴荣军教授、加拿大纽芬兰纪念大学吴江华教授、东北林业大学陈鸿洋教授、我校博士生任冰洁、硕士生文斯乐,以及本科生黄翯晨。该研究得到国家自然科学基金(41977037、42207270和42077086)、江苏省“333高层次人才培养工程”(BRA2022023)和福建省自然科学基金(2021J06019)项目资助。